2025年4月25日至5月1日,我们迎来第23个《职业病防治法》宣传周。职业健康不仅关乎劳动者尊严,更是社会可持续发展的基石。从尘肺病到布病、噪声聋,职业病威胁着千万劳动者,提高全社会对职业病的认知与防范意识,大家携手同行,方能筑牢健康防线。

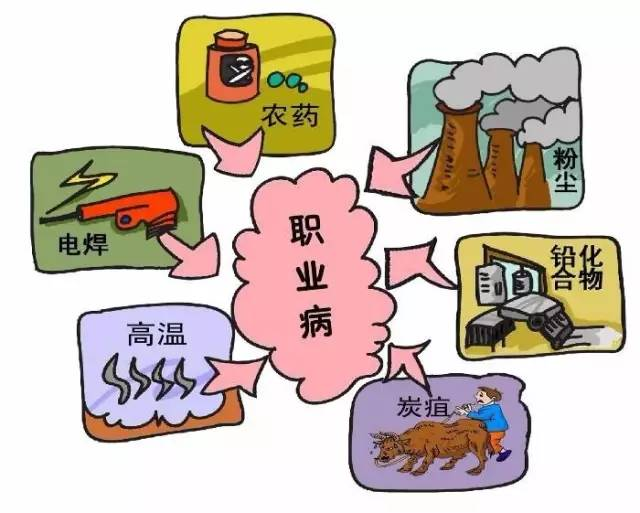

职业病并非普通疾病,其定义与判定有严格的法律依据。根据《职业病防治法》,职业病特指劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质或其他有毒有害因素引发的疾病。

2025年8月1日前:执行国家公布的十大类132种法定职业病分类;2025年8月1日后:调整为十二大类135种。

1. 呼吸系统疾病(如尘肺病,占比最高);

2. 职业性传染病(如布鲁氏菌病);

3. 职业性耳鼻喉口腔疾病(如职业性噪声聋);

4. 化学中毒(如铅、苯中毒等);

5. 职业性肿瘤(如石棉致肺癌等);

6. 物理因素所致(如中暑、手臂振动病);

7. 职业性肌肉骨骼疾病(如腕管综合征、滑囊炎);

8. 职业性精神和行为障碍(如创伤后应激障碍)。

职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括:职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

1. 作业场所不符合职业卫生要求,存在职业病危害因素;

2. 作业方式不合理,不健康;

3. 劳动者缺乏自我保护意识,没有正确使用个人防护用品。

1. 病因明确,其病因就是职业病危害因素;

2. 疾病发生与劳动者条件密切相关(职业病危害因素超过国家规定的卫生限值或卫生标准,并可检测);

3. 群体发病性;

4. 很难治愈;

5. 可以预防性。

1. 树立职业健康安全理念;

2. 主动参与岗前培训;

3. 遵守职业健康规程;

4. 培养良好的操作行为;

5. 熟知职业病危害警示标识的含义;

6. 正确使用和维护个人防护用品;

7. 主动接受职业健康检查。

用人单位是职业病防治的第一责任人。法律明确要求企业建立职业病防治责任制,从源头控制危害,如确保工作场所符合国家卫生标准,设置职业卫生管理机构,并对职业病防护设施实施“三同时”(与主体工程同步设计、施工、使用)。此外,企业需履行危害告知、健康监护、事故处理等13项义务,例如定期组织职业健康检查、承担诊断费用等。

尤其需关注特殊劳动者保护。企业不得安排未成年工或孕期、哺乳期女性从事高危作业。对于疑似职业病病例,用人单位必须及时报告并提供举证材料。这些规定不仅体现法律的人性化,更强调企业社会责任的不可推卸性。

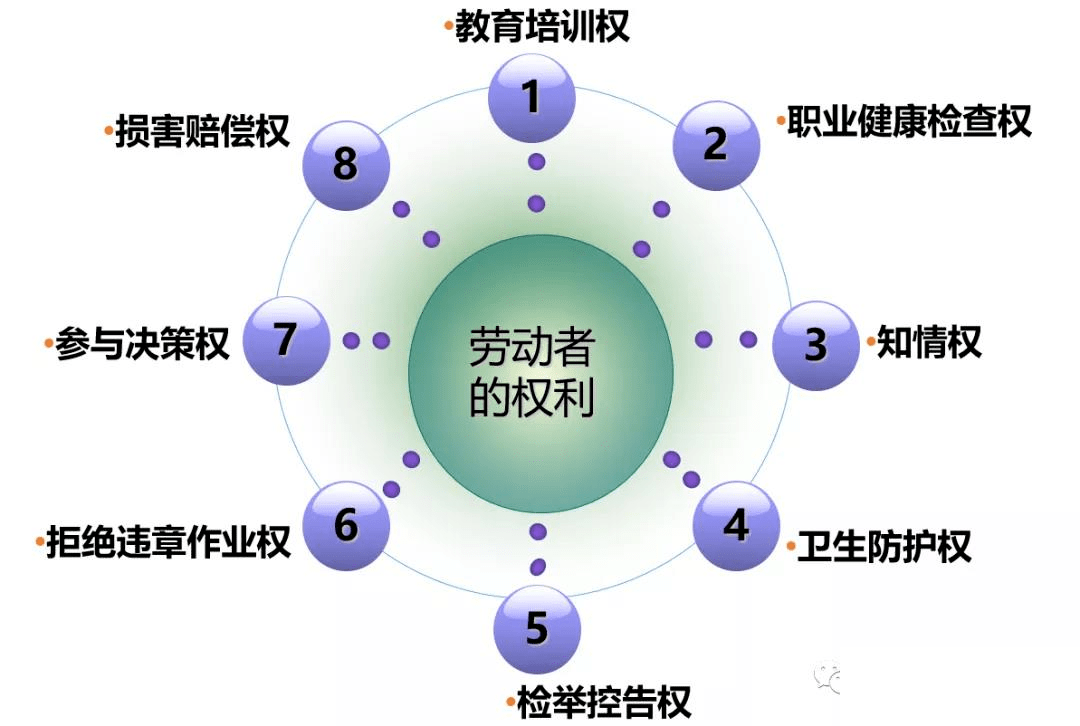

劳动者是职业健康的核心受益者,依法享有健康保障、知情权、培训权等多项权利。例如,企业需通过合同或公告栏告知岗位危害,劳动者有权拒绝无防护措施的高危作业。若被诊断为职业病,用人单位未参保工伤保险的,需承担全部医疗和生活保障费用。

权利与义务相辅相成。劳动者需主动学习职业卫生知识,遵守操作规程,正确使用防护设备,并及时报告隐患。这种双向责任机制,既保障个人健康,也推动企业规范管理,形成良性互动。

自2003年起,《职业病防治法》宣传周通过主题标语、海报等形式普及防治知识。今年的“关爱劳动者心理健康”结合“精神卫生服务年”行动,组织开展职业人群心理健康知识讲座,为劳动者提供心理咨询、疏导和干预服务,促进劳动者保持健康心理状态。职业心理健康是现代经济中健康指标的重要评价环节。它不仅关系到从业人员自身的健康幸福,也关系到企业与社会的和谐稳定发展。

职业健康始于心,践于行!健康是幸福生活最重要的指标!保护劳动者健康权益,健康劳动,幸福生活!关注职业健康,让生活更美好!爱自己,爱家人!